先日、育休で休んでいる勤め先の会社から、不就業控除がマイナスになった給与明細が届きました。

不足になった7万円ほどを指定の口座に振り込め、というのです。

「えっ!?7万円!?なんだっけこれ??」とちょっと焦りました。。

出産時には様々な申請を行い、国や加入している保険組合からお金が入ります。

でも、その名前が似ていてややこしい!

結局、出産って実際にはいくらかかったの?

ということで、出産にまつわるお金について分かりやすくまとめます。

出産に関わるのは①出産育児一時金②出産手当金③育児休業給付金の3つ!

まず、覚えておきたいのは、出産に関するお金には3つの種類があること。

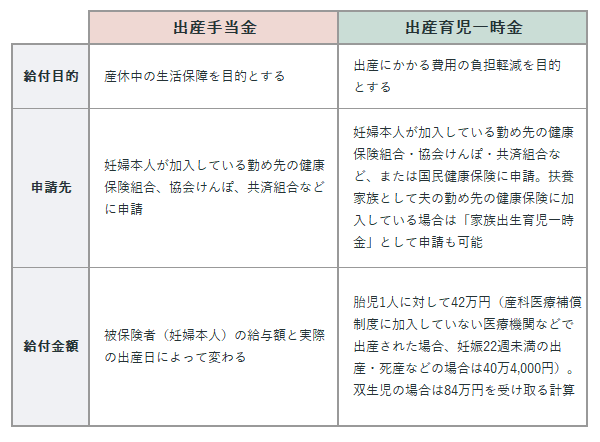

①出産育児一時金:出産にかかわる費用負担の軽減を目的としたもの

②出産手当金:産前産後期の生活保障を目的としたもの

③育児休業給付金:育休中の生活保障を目的としたもの

それぞれ、申請先や支給金額が異なります。

ひとつひとつ見ていきましょう!

①出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。

申請先は加入している健康保険組合です。

さらに、これには「直接支払制度」というものがあります。

これは、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度で、

私もこの制度を利用し、退院時には、かかった費用から42万円を差し引いた差額だけを払いました。

でも、地域や病院によるかと思うのですが、だいたいこの42万円じゃ出産&入院費って足りない!

私の場合は、13万円ほどオーバーしたのでカードで払いました。

第一子のときは、現金しか使えなくて、いただいた出産祝いをかき集めて、どうにか工面した苦い思い出が。笑

え~!10万円以上も!?払えないよー!

そんな方も大丈夫です!

加入している保険組合によっては、この42万円とは別に「付加給付金」をくれます。

私の場合は、産後に領収書など必要書類の送付を行い、20万円が支給されました☆

出産費用に関しては、+7万円でした♪ありがたや。

<出産手当金と出産育児一時金の違い>

②出産手当金

お次は、出産手当金です。

こちらは、産前と産後の生活費の保証を目的としたもの。

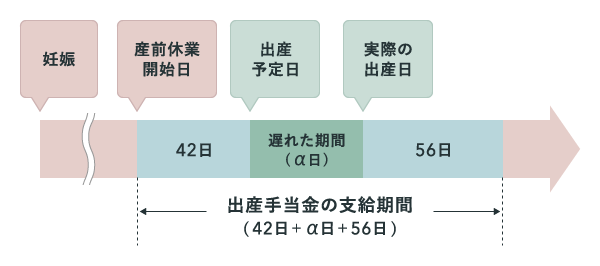

出産手当金は、受け取るためにいくつか条件があるものの、基本的に、勤め先で健康保険に加入している女性ならば受け取ることができる給付金です。女性は、産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の休暇を取得する権利を有すると、労働基準法の第65条に規定されています。

この92日+α日(出産予定日から遅れた分)に関して手当てが出るのです。

つまり、出産予定日から遅れたら遅れた分だけお得!笑

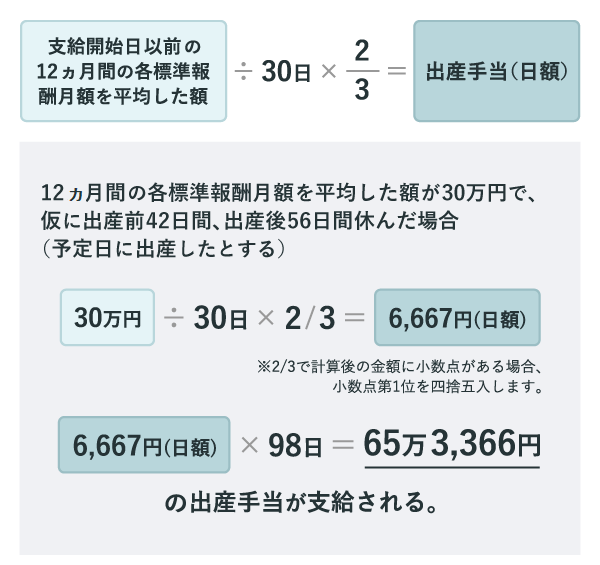

いくらももらえるの?

出産手当金で支給される金額は、過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額と定められています。計算式としては下図のようになります。

ただし、受け取りには条件があります。

以下の3つを満たしている人であれば、出産手当金を受け取ることができます。

1)勤務先の健康保険に加入していること(被保険者であること)

2)妊娠4ヵ月以降の出産であること

3)出産のために休業していること

逆に受け取れないのは、こんな場合

以下のようなケースは対象となりません。

1)国民健康保険の被保険者である

2)健康保険の被保険者ではない(扶養家族である)

3)健康保険の任意継続の被保険者

4)産休中に出産手当金の日額以上の報酬をもらっている

実際に、私も産休前に有休を使いきれず、

有休消化を行っていた期間と、産前42日が2週間ほどかぶってしまい、

有給時期には、給料の支給があったため、その時期の出産手当金は受け取れませんでした。

また、同様に、この産前産後期間には、基本給の70%が支給されていたため、その差額分が出産手当金として支給されました。

ただし、この基本給の70%支給には、注意すべき点があって

一度全額支給して、翌月の給料から30%分をカットしているのです。(会社によります)

冒頭で、私が不就業控除のマイナス分の振り込みを要求されたのはそのためです。

産後休暇が終わって、基本給の支給がなくなり、カットすべき30%だけが残ってしまったというわけです。

産後休暇の最終月だけこういうことが起こるのですね。覚えておきましょう。

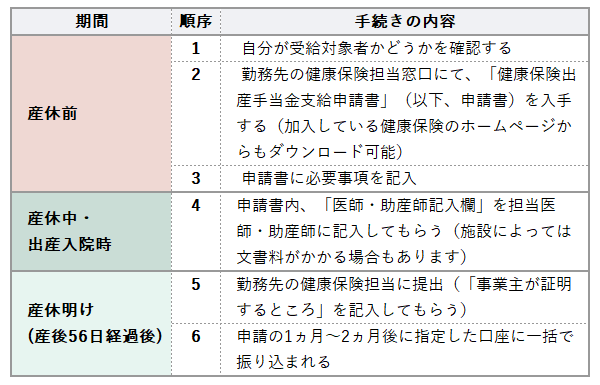

申請方法は、①出産育児一時金と同様です。

自分の加入している健康保険組合に申請します。

ただし、支給されるのは産後56日以降になります。

私の場合は、産後3か月半ほどで通知が来ました。

③育児休業給付金

これは、育児休業中に国からお金が給付されるという制度です。

上記2つと違って、支給元が国であることが大きな違いです。

なお、この給付金は非課税です。さらに被保険者は、休業中の社会保険料も免除されます。

育児休業給付金は、母親と父親で支給期間が異なります。

母親の場合は、産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳となる前日までの育児休業期間が支給期間です。父親の場合は、子どもの出生当日から1歳の誕生日を迎える前日までの育児休業期間が支給期間となります。その他、支給金額、利用条件などは夫婦に違いはありません。また夫婦同時に申請・取得しても、給付金はそれぞれに支給されます。

いくらもらえるの?

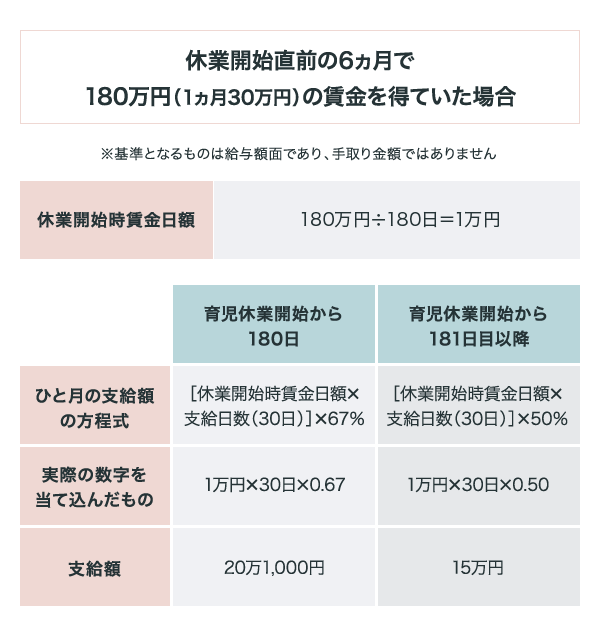

1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。

- 育児休業開始から180日:

[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降:

[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

申請方法や延長方法、その他条件などは、下記サイトに詳しく載っているので参考にしてください。

まとめ

結局…

ということで、もろもろ条件や雇用形態による違いはありますが

出産に関しては、ほぼ全額が

産前産後(産前42日+産後56日)の生活費に関しては、それ以前の給料の7割ほどが健康保険組合から支給されます。

その後の、育休期間においても、少なくとも1年は国が、半額以上の生活費を保証してくれます。

そう思うと、日本の制度って悪くない!

ほかの国と比べても、けっこう手厚いかなーと思います。

利用できる制度はしっかり使って、安心して子育てしたいですね!

コメント

п»їivermectin for sale ivermectin pills canada

I used to be suggested this blog through my cousin. I’m not sure whether or not this put upis written by him as nobody else know such exact about my trouble.You’re amazing! Thanks!